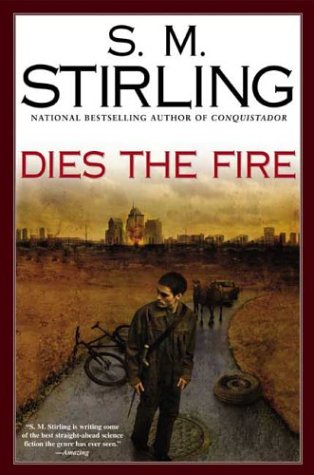

Una de mis novelas favoritas, Dies the Fire, trata de los efectos tras la repentina inutilización de la tecnología y armamentos modernos. Escribí una pequeña historia inspirada en este concepto:

Andrea se incorporó al escuchar la primera campanada. Se agachó con rapidez al ver que el supervisor la miraba con una ceja levantada; a toda prisa volvió a recoger duraznos del árbol junto a ella. Algunos están verdes, pero ella no puso atención mientras los colocaba en la cesta que cargaba en la cintura. En el árbol siguiente, su amigo empezó a reír. Cinco campanadas después, el supervisor aplaudió dos veces, gritando “Es todo por hoy, buen trabajo”.

La joven de diecinueve años se quitó la cesta, llena casi hasta el tope de duraznos, y caminó con los demás hacia las cocinas para finalizar la jornada. Los campesinos charlan con voz cansina, pero alegre: nadie tiene energía para cantar a las seis de la tarde, luego de una jornada de diez horas de trabajo. Las canciones generalmente se entonan rumbo al trabajo, aunque la voz de los intérpretes todavía requiere mucha práctica.

Miró a su alrededor a las personas que, como ella, ahora son campesinos. Sabe que hay entre ellos profesores, artistas, burócratas y abogados. Ella misma estudiaba Filosofía en la Universidad hasta hace un año, cuando el mundo cambió. El Cambio fue repentino y devastador: en un instante, todos los aparatos electrónicos habían dejado de funcionar. En un extraño y bizarro giro, las armas de fuego también fueron inutilizadas.

Sin motores, todo vehículo, aéreo o terrestre, que estuviera en movimiento, perdió el control.

Sin armas ni comunicaciones, el gobierno fue incapaz de mantener el orden ante los saqueos, en un mundo donde las distancias se habían vuelto inmensas. Sin tecnología, la civilización moderna se desplomó.

Andrea sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar el recuerdo de esos primeros días. A su alrededor, la charla trataba en su mayor parte de la función de esta noche. Uniéndose a la fila de personas frente a la cocina, Andrea esperó su turno.

En la ventanilla, un agitado pero sonriente cocinero recibió la canasta de duraznos, y a cambio le entregó un cuenco de madera con su cena: frutos cortados en rodajas, ensalada mixta, una gruesa rebanada de carne y pan recién hecho. Había, para variar, limonada. Los cocineros evidentemente habían decidido unirse a la fiesta. Andrea comió en silencio, y disfrutó su bebida a sorbitos mientras se dirigía a los baños a asearse.

La ampliación de los baños había sido uno de los primeros proyectos de plomería. Mientras se duchaba, Andrea agradeció en silencio al equipo de plomería.

El señor Darío había sido maestro de oficios en la escuela donde se habían refugiado: ahora el anciano de casi setenta años dirigía las labores técnicas, ayudado por una veintena de aprendices adolescentes, muchos de ellos sus alumnos antes del Cambio. Los nuevos baños y regaderas habían sido su idea: evitar enfermedades era mucho más importante luego del Cambio.

Andrea tomó ropa limpia de su locker. Eligió con cuidado sus mejores prendas de antes del Cambio: las costureras habían hecho mucha ropa nueva, pero casi toda era para los niños, que crecían rápido.

Calculando la hora por la posición del sol, que ya casi se ponía, Andrea apuró el paso rumbo al teatro. Tras construir varios proyectos vitales, el equipo de carpintería había pedido permiso para levantar un teatro. Se sorprendieron cuando los Líderes aprobaron el proyecto de inmediato: todos extrañaban la variedad de entretenimiento de antes del Cambio.

Andrea sonrió al recordar la forma en que había convencido al reclutador de aceptarla en la comunidad: cuando le preguntaron qué habilidades tenía, ella sacó su saxofón de su estuche y tocó un solo. La aceptaron inmediatamente.

La primera sorpresa vino al llegar a la explanada central. El teatro se levantaba, imponente, en medio de la comunidad, que parecía haberse congregado en pleno para el evento. Mirando alrededor, Andrea se tranquilizó al divisar a los guardias en las torres de vigilancia. Imágenes de violencia y saqueo vinieron a su memoria, de los primeros días del Cambio. No podían bajar la guardia: todavía había bandas de ladrones en los alrededores, y se estaban organizando mejor.

Atrás habían quedado los días en que toda la comunidad cabía cómodamente en dos salones de clase: ahora eran más de seiscientas personas, sin contar a los niños. Andrea buscó su asiento al frente: si bien sus interpretaciones de jazz recibían muchos aplausos, esta noche ella debía cooperar en la obra como acompañamiento musical.

Los cocineros dieron otra sorpresa al repartir bolsitas de papel. Todos los niños, y buena parte de los adultos, dieron un grito de alegría al reconocer las palomitas de maíz caseras. El ambiente no podía ser más propicio: los aplausos empezaron incluso antes de que se abriera el telón.

La obra era muy sencilla, por limitaciones de material y personal calificado. El elenco de artistas estaba formado exclusivamente de jóvenes, que habían prometido a los líderes que ensayarían durante su tiempo libre.

Sin poder decidirse entre una historia y otra, habían decidido adaptar escenas de varias películas famosas: Andrea intentó contener la risa mientras su saxofón daba un tinte melancólico a Romeo y Julieta, que se juraban amor eterno, luego de que Godzilla hundiera el Titanic en el que viajaban (“Godzilla” era interpretado por dos actores, uno sobre los hombros de otro).

Mirando alrededor, se dio cuenta de que nadie se reía en plan de burla: los niños estaban extasiados, y los adultos miraban con lágrimas en los ojos. Andrea sintió sus propios ojos humedecerse al pensar en lo que estaba viendo: una de las primeras expresiones de arte, en una comunidad que había sobrevivido a la muerte y la miseria.

La vida de todos había cambiado radicalmente hacía un año. Ahora nadie daría por sentado su siguiente comida. Nada se desperdiciaría: el mundo era mucho más cruel, y la gente había cambiado, pero la vida seguiría.

No hay comentarios:

Publicar un comentario